Обзор результатов

10-го (Юбилейного) фестиваля ЛИК.

Приступая к анализу фестиваля встаёшь перед дилеммой – и если бы только «ди»... Дело в том, что в фестивале такого типа сама организационная, в первую очередь, техническая составляющая, но и даже бытовая (! – палаточное проживание большинства участников в непосредственной близости друг от друга) тесно переплетены с эстетической.

Не говоря уж о том, что фестиваль ЛИК – это не только вечерние спектакли (а их было 3-4 каждый вечер!), но и мастерклассы и обсуждения работ, которые не могут не оказывать влияния на ещё не показавшихся.

Это, в свою очередь, приводит к весьма друг от друга отличным оценкам оригинальности и качества привезённых продукций. Почти ни одна из них не была при изготовлении «заточена» под формат «ландшафтного» фестиваля: поляна, лес, открытый воздух непривычные вектора. Те, кто нашли точное сиюминутное решение – выиграли. Не всегда для публики, но для себя – да.

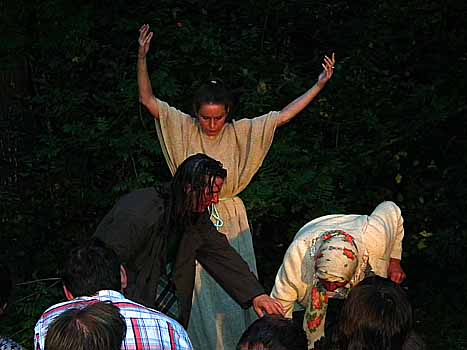

Театр И.Кутькова, «Шабаль».

Театр Е.Кузиной, «Слово

о полку Игореве».

Пожалуй, как раз множественность оценок работ разными участниками фестиваля и явилась сама по себе отличительной чертой фестиваля. И выявила на сей раз с особой ясностью следующее: ножницы между восприятием работ публикой и профессионалами (что в общем-то логично, да и ничем новым на Театре этот феномен не является) – но эти ножницы расходятся – сие стало по сравнению с предыдущими фестивалями особенно заметно!

Клуб КАЙ, «Про Муфту...»

До начала моего разбора-обзора должен однако сказать: В РОССИИ ПРОХОДИТ ЕДИНИЧНОЕ ЧИСЛО ФЕСТИВАЛЕЙ ПОДОБНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ И РАЗНООБРАЗИЯ. В основной программе фестиваля приняли участие 19 театров/групп/солистов/, 24 работы. Общее число участников – 70. Детская программа 1-го и 4-го августа включала в себя 4 команды с общим числом исполнителей около 30. Таким образом фестиваль приблизился к отметке в 100 участников, что явилось логическим итогом десятилетнего опыта Лаборатории Искусств Кордон-2.

Второй раз уже Некоммерческое Партнёрство опробовало схему совместного проведения фестиваля – при участии Заповедника, т.е. музея «Михайловское». На площадке «Гумно» были сыграны 5 из 24 работ.

Театр ОРАНЖЕВОЕ НЕБО, «Скоморошина» на площадке ГУМНО

Стоит отметить, что Заповедник совершенно незаслуженно пытается «пришить» это дело себе, заявляя о себе как организаторе фестиваля. Мы благодарим руководство Музея за небольшое, но эффективное соучастие!

Но – к разбору:

Театр И.Кутькова, «Шабаль».

Театр Е.Кузиной, «Слово

о полку Игореве».

Сперва об удачах (см. выше – нашедшие или услышавшие своё пространство), таких как, например, спектакль «Шабаль» по пьесе Леонида Савина в режиссуре Игоря Кутькова или «Слово о полку Игореве» (ритуальная славянская техника на основе архаического текста) в постановке Елены Кузиной. Перевёртыш зрительного зала на сцену и в просцениум и вынос игровой площадки в кулисы леса – это не просто отличная находка помещения материала в оригинальную рамку (и там и там сюжет связан с природными кулисами), но и высокие требования к технике звука и очень острой игры: пространство-то разлетающееся, в то время как пуанты, выделанные акценты необходимы. Они были в наличии – реакция и публики и специалистов была единой - !!!

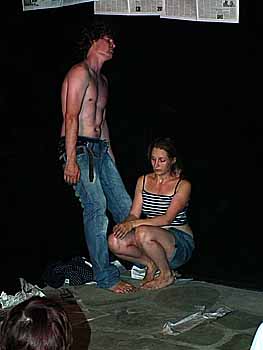

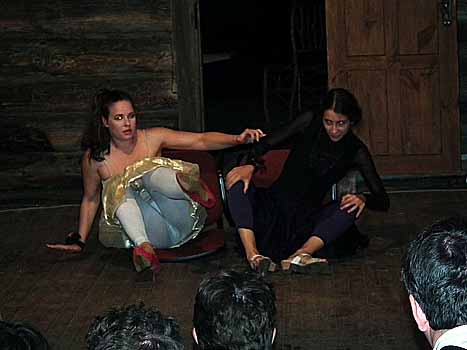

Театральный особняк, «СПЕКТРУМ». Театр «Желтая Ворона», «Запрещено».

Схожая ситуация со «ввёрнутым пространством», в малые квадратные метры внутренней театральной площадки в Гостевом доме, в которые поместили себя две другие работы: «Спектрум», танцевально-пластические новеллы по мотивам картин и стихов Уильяма Блэйка в постановке Веры Васильевой (студенты 3-го курса ЯГТИ, х/р Л.Краснов) и "Запрещено" по Феликсу Миттереру, часть из пьесы "Время для посещений"» в исполнении Евгении Львовой и Дениса Золотарёва. В обоих случаях исполнители достигли колоссального напряжения в чрезвычайно неторопливом, но вручную вытканном действии.

Владимир Борисов, «Пять рассказов Шукшина».

Театр «SUR-priz», «Две

дамочки в сторону севера».

Следует сразу сказать, что все вышеназванные работы были с благодарностью приняты публикой. В то же время было заметно, что работы более открытого и что ли «незакодированного» свойства получили ещё более горячий зрительский приём, такие как: «Пять рассказов Шукшина» в исполнении блестящего характерного актёра Владимира Борисова, «Две дамочки в сторону севера» по весьма незамысловатой пьесе Пьера Нотта в исполнении очаровательных рижанок из театра «SUR-priz» или спектакль-концерт "Мои песенки -18+ Серебряного века" по поэзии Н.Я.Агнивцева» театра-студии «Гротеск» (Псков). К финалу фестиваля, поздно вечером 8-го числа Павел Михайлов, человек со светящейся головой преподал образец искромётного чтения – казалось бы, просто чтения («Голландские сказки» Тоона Теллегена), но это было сделано НЕ ПРОСТО, а виртуозно ПРОСТО – с редким человеческим обаянием. Как результат – сердечнейший приём.

Театр ГРОТЕСК, «Мои

песенки 18+...».

Павел Михайлов, «Голландские

сказки».

Повторюсь, традиционно все работы принимались публикой очень тепло – наш Зритель ценит колоссальный энтузиазм как профессиональных, так и полупрофессиональных исполнителей, привозящих – для многих за тридевять земель! – иногда ещё не вполне зрелые работы. Для нас такая степень доверия ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО важна: ЛИК профилирует себя как экспериментальная площадка. Не побояться привезти сюда работы, ещё нуждающиеся в проверке, которым далеко не наверняка обеспечен публичный успех – мы видим в этом красоту ЖИВОГО театра, с одной стороны, будущий потенциал фестиваля, с другой.

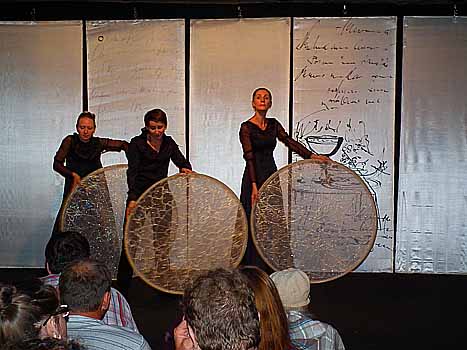

Мастер-класс Игоря Ламбы.

Группа «Shakin

Manas».

В этом смысле, добавлю, одной из важнейших составляющих были мастер-классы, проведённые большими мастерами своего дела Игорем Ламбой, Еленой Кузиной, Леонидом Левиным. Участие в фестивале музыкальных перформеров – группы «Shakin Manas“ - раздвинуло его границы ещё в одну совсем новую сторону.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР, «Руслан

и Людмила».

АКАДЕМИЯ ХМ!, «Анджело».

Может быть, немного для фестиваля в пушкинских местах, но очень хороши и, разумеется, восторженно приняты были две пушкинские работы – «Руслан и Людмила», размашистая, чуть не эпическая постановка «Детского Центра» музея А.С.Пушкина (Москва) и «Анджело» театра-студии «Академия ХМ», г. Краснознаменск. Третья «пушкинская» работа – была нашей «фишкой»: изумительный перформер Джулиан Генри Лоуэфельд, юрист из Нью-Йорка, один из лучших переводчиков Пушкина на английский в течение 100 минут «зажигал» зал преимущественно на родном языке! (русским однако Джулиан владеет тоже почти без акцента…)

Джулиан Генри Лоуэфелд,

переводчик Изольда Осокина

Предупреждая упрёки в неразборчивости отобранных к фестивалю материалов могу сразу согласиться: наличие в программе плотно пригнанных друг к другу таких авторов как Шукшин и Саган, Гоголь и Агнивцев, Бартов и Буми-Папа или Ерофеев и Нотт – это рисковое предприятие, грозящее опрокинуться в неразборчивость, а значит, в безвкусицу. Но ведь можно рассматривать этот ряд и иначе: Гоголь и Бартов, Нотт и Агнивцев, Савин и Шукшин, Веничка и Пушкин...

Театр ОРАНЖЕВОЕ НЕБО «Уроки Гоголя».

Тедельмид «Икота. Тишина.».

Мне

кажется, нам удалось ОПЯТЬ удержать планку честного театрального предприятия.

Г.Кофман

,

,

х/р фестиваля ЛИК,

16-й день по окончании фестиваля.